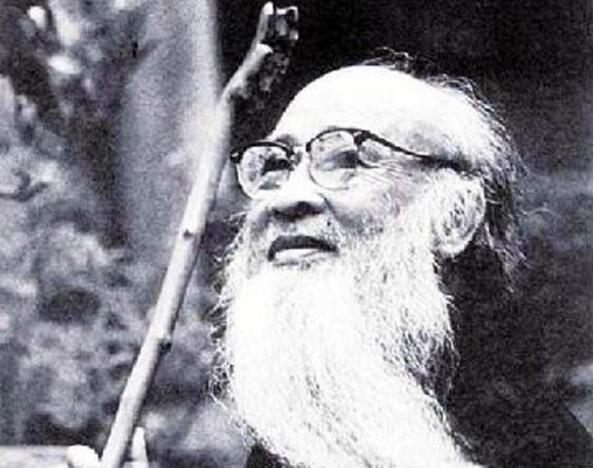

徐悲鸿是中国现代艺术史上的重要人物,被誉为“时代巨变中的艺术巨匠”。他生于1895年,逝世于1953年,是中国现代绘画的奠基者之一。在艺术上,徐悲鸿主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,强调“古法今用”和“洋为中用”。他的作品以人物画和油画为主,具有鲜明的民族特色和时代精神。在抗日战争期间,徐悲鸿积极投身抗日救亡运动,创作了大量反映民族精神和时代风貌的绘画作品。他的艺术成就不仅体现在个人创作上,更在于他对中国现代美术教育、美术批评和美术组织工作的贡献。徐悲鸿的艺术思想和创作实践对中国现代美术的发展产生了深远的影响,被誉为中国现代美术的奠基者和开拓者之一。

在20世纪的中国艺术史上,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的画家,更是中国现代美术教育的奠基者之一,其艺术成就与贡献深刻影响了中国近现代美术的发展方向,本文将通过徐悲鸿的生平、艺术风格、创作理念以及他对中国美术教育的影响,来全面介绍这位大画家的非凡之处。

一、生平简介

徐悲鸿,原名徐寿康,1895年7月19日出生于广东省广州市,早年,他随父迁居潮州,后因家境贫寒,17岁便辍学赴上海谋生,在沪期间,他结识了诸多文化界人士,如刘海粟、康有为等,这些经历为他日后投身艺术事业奠定了基础,1917年,徐悲鸿赴日本留学,但因病中途回国,次年,他考入上海复旦大学法文系,后因不满学校教育体制而退学,转而投身于艺术创作与教育。

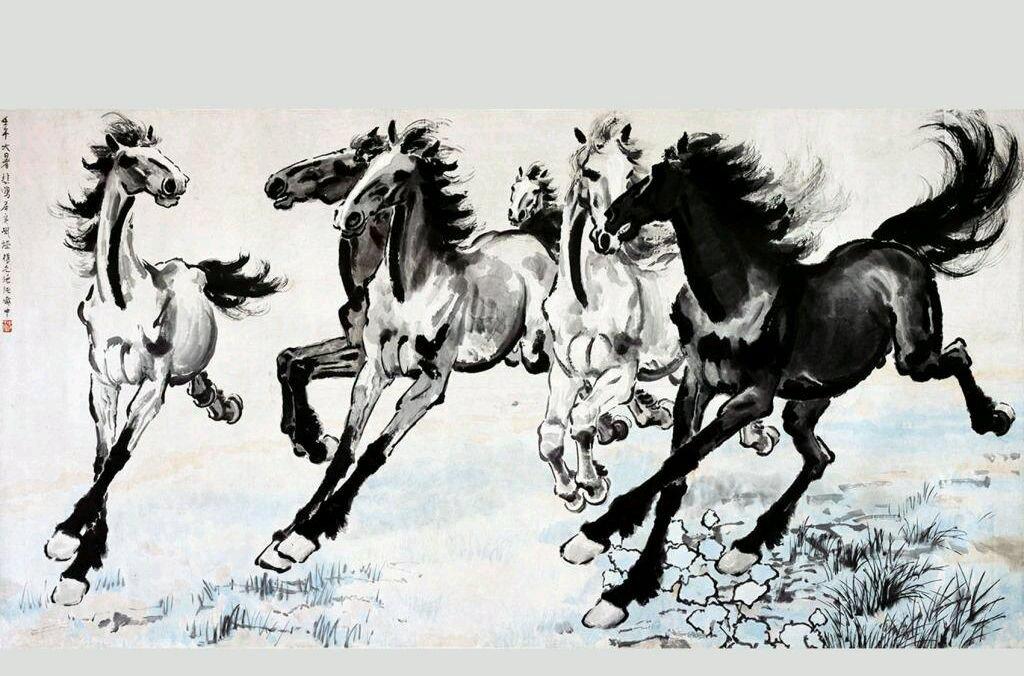

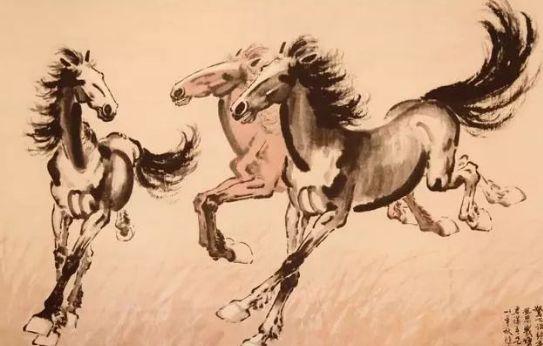

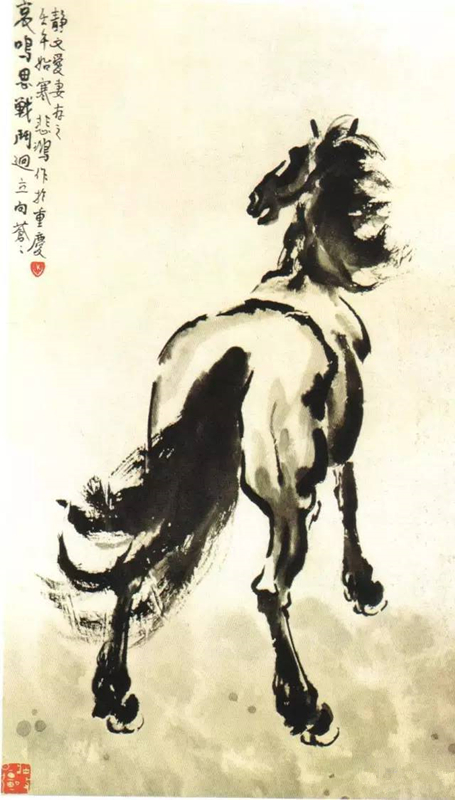

二、艺术风格与创作理念

徐悲鸿的艺术风格独特而多元,他既继承了中国传统绘画的精髓,又吸收了西方绘画的技法与思想,形成了中西合璧的艺术风格,他的作品以写实主义为主,强调“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之”,力求在传统与现代之间找到平衡点。

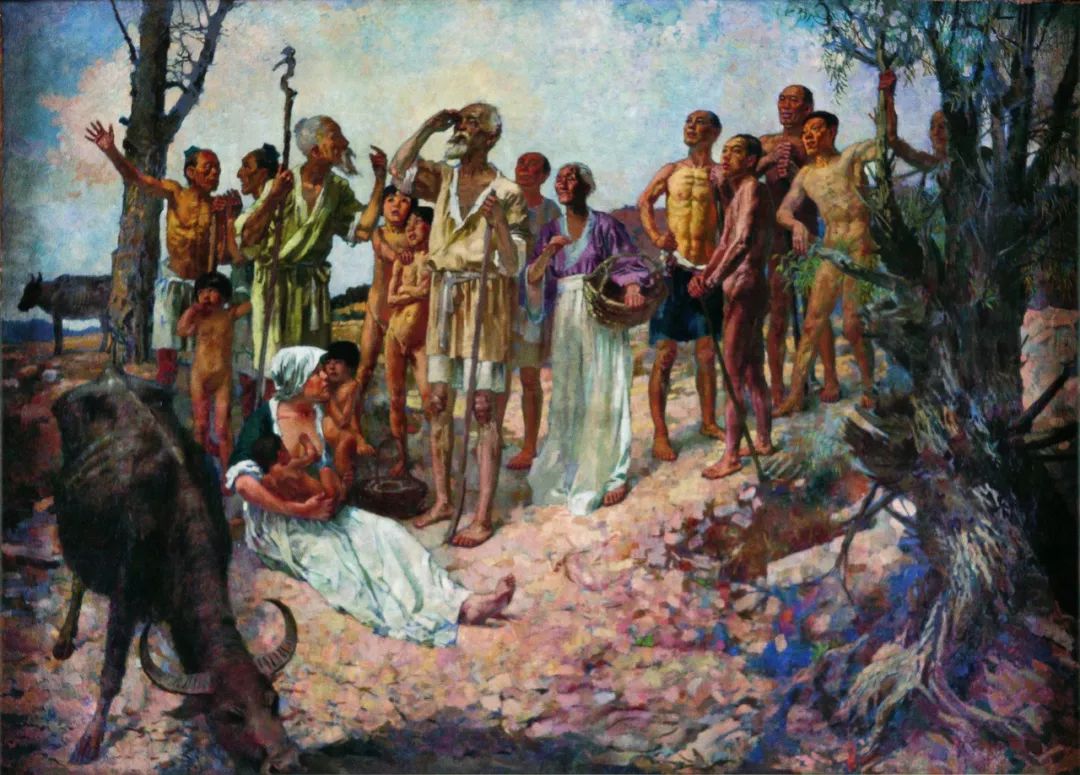

在创作理念上,徐悲鸿主张“古法之佳”的继承与“时代精神”的体现相结合,他强调艺术应反映时代精神,服务于社会进步,他的《徯我后》一画,以古代先贤自喻,表达了对抗战胜利的渴望和对民族复兴的期盼,徐悲鸿还特别注重人物画的表现力,通过细腻的笔触和深刻的情感表达,使作品具有强烈的感染力。

三、代表作品解析

徐悲鸿的代表作品众多,田横五百士》、《徯我后》和《田间》等尤为突出,这些作品不仅展示了他的高超技艺,更深刻反映了他的艺术追求和社会责任感。

《田横五百士》:此画取材于汉代田横及其五百壮士的故事,通过描绘田横宁死不屈、壮烈殉国的场景,表达了作者对民族气节和英雄主义的颂扬,画面中人物形象生动,情感饱满,体现了徐悲鸿对历史题材的深刻理解和精湛表现力。

《徯我后》:此画以古代先贤自喻,表达了作者对时局的关切和对国家未来的期盼,画面中的人物形象古朴而庄重,背景山川壮丽,寓意着对国家统一和民族复兴的渴望。

《田间》:这幅作品是徐悲鸿深入农村生活、体验农民疾苦后的创作成果,画面中农民形象朴实自然,背景是广袤的田野和朴素的农舍,通过细腻的笔触和真实的场景描绘,展现了农民的辛勤劳动和对土地的深情厚谊。

四、对中国美术教育的影响

徐悲鸿不仅是一位杰出的艺术家,还是中国现代美术教育的先驱,他深知教育对于培养新一代艺术家的重要性,因此积极投身于美术教育事业,1918年,他在上海创办“中华艺术大学”,这是中国最早的一所私立美术学校之一,后来他又在中央大学艺术系任教,并担任了多所艺术院校的教授职务。

在美术教育方面,徐悲鸿强调理论与实践相结合,主张通过写生来提高学生的观察力和表现力,他倡导“古法之佳者守之”,但更注重“时代精神”的培养,鼓励学生关注社会现实、反映时代风貌,他的教育理念对后来的中国美术教育产生了深远的影响,为中国美术教育的发展奠定了坚实的基础。

徐悲鸿的一生是艺术与教育并重的光辉一生,他以卓越的艺术成就和深远的教化影响,成为了中国近现代美术史上不可多得的巨匠,他的作品不仅展示了高超的技艺和深刻的思想内涵,更体现了对民族命运的深切关怀和对社会进步的不懈追求,在今天看来,徐悲鸿的艺术精神和教育理念仍然具有重要价值,激励着后来者不断探索、创新、前行。

徐悲鸿不仅是中国现代美术的奠基者之一,更是中国近现代文化史上的一座丰碑,他的艺术成就和贡献将永远被铭记在历史的长河中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...