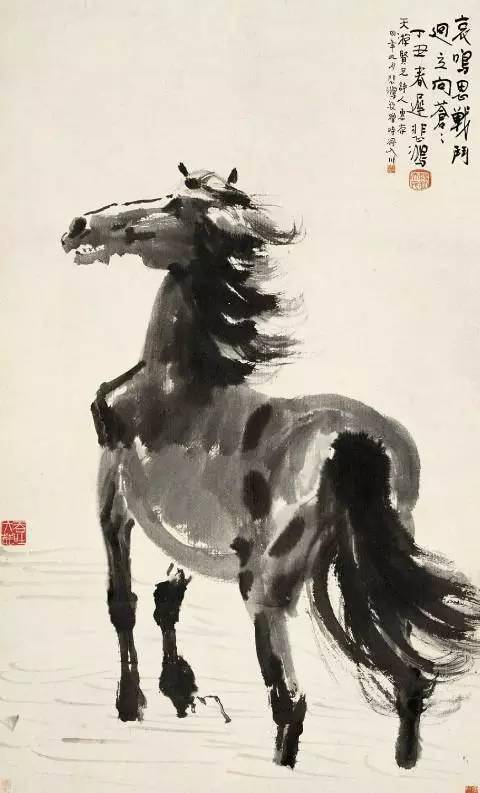

徐悲鸿的《愚公移山图》以中国古典故事为题材,通过描绘愚公不畏艰难、坚持不懈地挖掘山石,最终感动天神并帮助他完成任务的场景,展现了坚韧不拔的民族精神。这幅画作不仅在内容上具有深刻的教育意义,更在艺术形式上进行了大胆创新,将中国传统绘画与西方绘画技法相结合,形成了独特的艺术风格。它不仅是中国现代绘画史上的重要作品,也是艺术创新的典范之一,对后世的艺术创作产生了深远的影响。

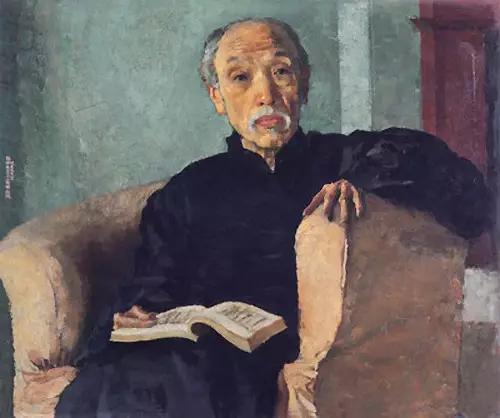

在中国现代绘画史上,徐悲鸿是一位举足轻重的艺术家,他的作品不仅在技法上融合中西,更在精神内涵上深刻反映了时代特征与民族精神。《愚公移山图》作为其代表作之一,不仅是一幅生动的画面,更是一种精神的象征,它以古老寓言为载体,展现了中华民族面对困难时坚定不移、持之以恒的决心与力量。

一、历史背景与创作缘起

《愚公移山图》创作于1940年,正值抗日战争的艰难时期,当时的中国,外有强敌入侵,内有战乱频仍,民族存亡之际,举国上下同仇敌忾,共赴国难,徐悲鸿受古文《列子·汤问》中“愚公移山”故事的启发,决定创作此画以鼓舞民心,激发全国人民的抗战意志,画作完成时,正值中国抗日战争进入相持阶段,艺术界也掀起了以艺术为武器、为抗战服务的热潮,《愚公移山图》正是在这样的历史背景下应运而生。

二、艺术特色与技法解析

《愚公移山图》采用中国传统水墨画与西方绘画技法相结合的方式,既保留了国画的神韵,又融入了西画的立体感和光影效果,画面构图饱满,层次分明,前景是愚公一家以及邻里乡亲们挥锄挖土、推车运石的劳动场景,中景是连绵不绝的山脉和隐约可见的村庄,背景则以淡墨渲染出云雾缭绕的效果,营造出一种既真实又超脱的视觉体验。

在人物刻画上,徐悲鸿运用了细腻的笔触和丰富的表情描绘,每个人物的动作、表情都生动传神,既有劳动的艰辛,又有不屈的意志,特别是愚公的形象,他手持锄头,目光坚定地望向前方,仿佛在向观众传达着“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”的决心,画中还巧妙地穿插了西方绘画的光影处理,使得整个画面更加立体、生动,增强了画面的感染力。

三、精神内涵与时代价值

《愚公移山图》不仅仅是一幅画作那么简单,它蕴含着深厚的文化意义和时代价值,它体现了中华民族不屈不挠、勇于抗争的精神,在面对自然界的巨大挑战时,愚公及其家人的坚持与努力,是对“人定胜天”这一古老智慧的现代诠释,这种精神在抗日战争期间尤为重要,它激励着全国人民不畏强敌,坚持抗战到底。

《愚公移山图》还反映了当时知识分子对民族命运的深切关怀和责任感,徐悲鸿通过这幅画作,不仅是在描绘一个古老的故事,更是在呼吁全民族团结一心,共同抵御外侮,画作中的每一个细节都透露出艺术家对国家、对民族未来的深切期望和坚定信念。

《愚公移山图》还具有很高的艺术创新价值,它标志着中国绘画在吸收西方绘画技法的同时,依然能够保持并发展自身独特的艺术风格和审美追求,这种中西合璧的尝试,不仅在当时具有开创性意义,也为后来的中国绘画发展提供了宝贵的经验和启示。

四、后世影响与传承意义

自《愚公移山图》问世以来,它不仅成为了中国现代美术史上的经典之作,也成为了激励后人不断前行的精神灯塔,在抗日战争胜利后乃至新中国成立以来的各个历史时期,《愚公移山》的精神内涵都被广泛地引用和传播,成为了一种文化符号和民族精神的象征,它激励着人们在面对困难和挑战时保持坚韧不拔的毅力,勇于开拓、敢于胜利。

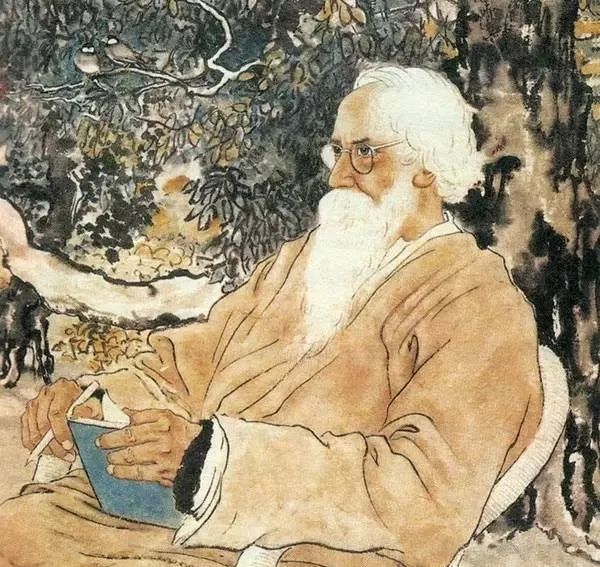

《愚公移山图》也促进了中国绘画艺术的国际交流与传播,随着中国国际地位的提升和文化软实力的增强,《愚公移山图》作为中国文化的代表之一,逐渐走向世界舞台,它不仅让世界看到了中国艺术的魅力与深度,也让更多人了解和感受到了中华民族坚韧不拔、自强不息的精神风貌。

徐悲鸿的《愚公移山图》,以其独特的艺术魅力和深刻的精神内涵,成为了中国现代绘画史上的一个里程碑,它不仅是一幅画作的成就,更是中华民族精神的生动写照和时代价值的深刻体现,在今天这个充满挑战与机遇的时代,《愚公移山图》依然能够给予我们无尽的启示和力量——无论面对何种困难和挑战,只要我们保持坚定的信念、不屈的精神和持续的努力,就一定能够克服一切障碍、实现我们的目标和梦想。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...