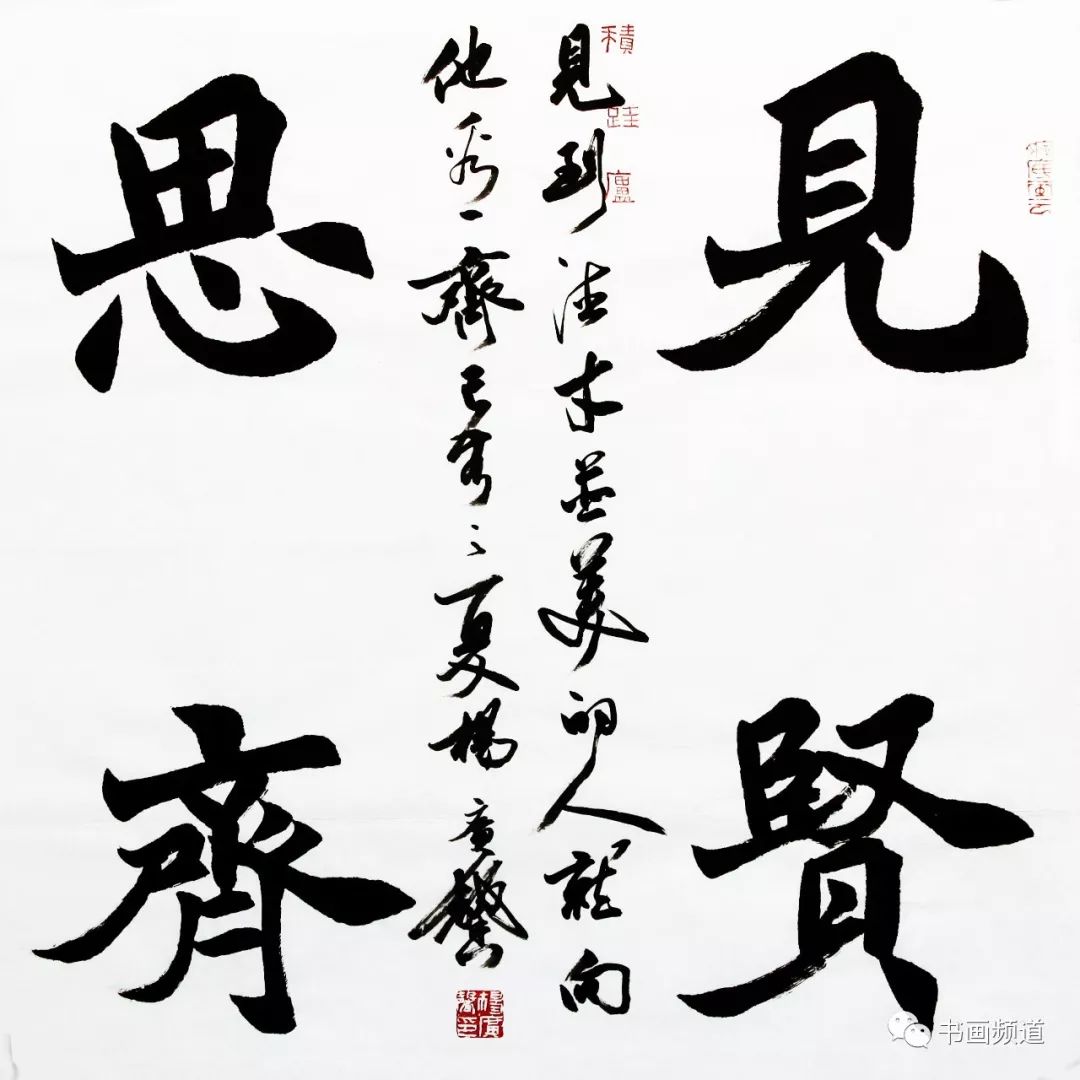

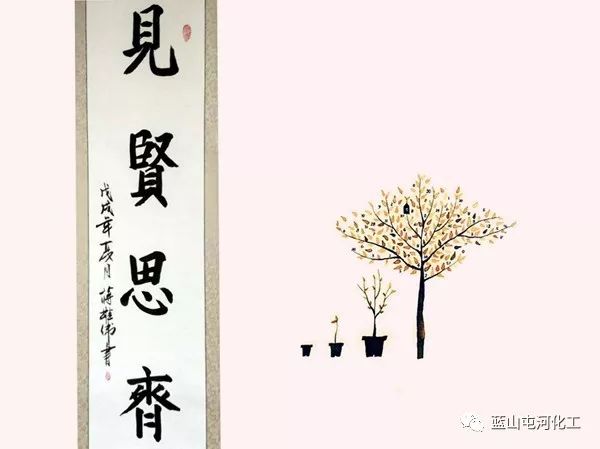

书法作品中的“见贤思齐”不仅是一种对优秀书法家的敬仰和追求,更是一种精神追求和艺术传承的体现。它要求书法家在创作中不仅要追求技艺的精湛,更要注重精神层面的提升,通过学习前人的优秀作品,汲取其精神内涵和艺术风格,以实现自我超越和艺术创新。在书法艺术中,这种追求不仅体现在对传统文化的尊重和传承上,更体现在对个人修养和人格魅力的培养上。通过“见贤思齐”,书法家可以不断拓宽自己的视野和思路,提高自己的审美水平和艺术修养,从而在创作中展现出更加深刻、独特和感人的艺术魅力。“见贤思齐”不仅是书法作品中的一种精神追求,更是推动中国书法艺术不断发展和传承的重要力量。

在浩瀚的文化长河中,书法作为中国传统文化的重要组成部分,不仅承载着文字的记录与传播功能,更是一种精神追求与艺术表达,而“见贤思齐”这一理念,恰如其分地融入了书法的创作与欣赏之中,成为连接古今、沟通心灵的桥梁,本文将探讨“见贤思齐”在书法作品中的体现,以及它如何成为书法家们不断追求卓越、超越自我的动力源泉。

一、见贤思齐:古人的智慧与启示

“见贤思齐”源自《论语·里仁》,意为“看到有德才的人就要想着与他看齐”,它体现了古人对于贤能之人的崇敬与学习之心,在书法领域,这一理念被历代书法家视为圭臬,是他们不断精进、追求艺术高峰的内在驱动力,从王羲之的《兰亭序》到颜真卿的《祭侄文稿》,每一幅传世之作背后,都是书法家对前人优秀作品的研习与超越。

二、书法作品中的精神追求

1. 笔墨间的古法今用

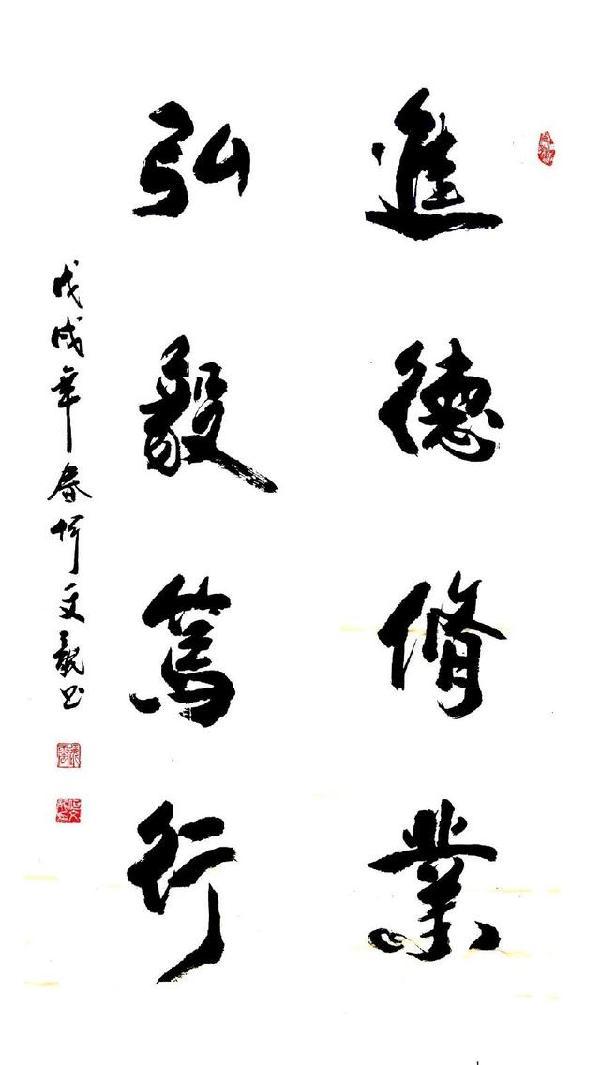

在书法创作中,“见贤思齐”首先体现在对传统技法的继承与发扬上,书法家们通过研习古代大师的笔法、结构、章法,力求在笔墨间再现古人的风范,王羲之的“龙跳虎卧”,颜真卿的“屋漏痕”、“折钗股”,这些技法不仅是对古人笔墨技巧的模仿,更是对古人书写时心境、气韵的深刻理解与体悟。

2. 意境的营造与情感表达

“见贤思齐”还体现在对作品意境的营造和情感表达的追求上,书法不仅仅是文字的书写,更是一种情感的流露和心灵的对话,通过书法作品,书法家们试图传达自己的思想情感、生活体验乃至对宇宙人生的感悟,正如苏轼所言:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”这种对作品整体气韵的追求,正是“见贤思齐”在书法艺术中的深刻体现。

三、书法作品中的艺术传承

1. 技法传承与创新

在“见贤思齐”的指引下,书法家们在继承传统技法的同时,也不乏创新与突破,他们不拘泥于古法,而是根据时代的变化和个人风格的需要,对传统技法进行改造和再创造,清代金农的“漆书”、郑燮的“六分半书”,都是在继承前人基础上进行的创新尝试,使书法艺术更加丰富多彩。

2. 风格流派的演变

“见贤思齐”还促进了书法风格流派的演变与发展,从篆隶楷行草的演变,到各代书风的形成,如“二王”的洒脱、“颜体”的雄浑、“米芾”的奇崛等,无不体现出书法家们在“见贤思齐”中不断探索、自我超越的精神,这种精神使得书法艺术在历史的长河中始终保持着勃勃生机,不断推陈出新。

四、当代书法家的实践与思考

在当代社会,随着信息技术的飞速发展和文化交流的日益频繁,“见贤思齐”对于书法家而言,既是一种挑战也是一种机遇,他们可以更加便捷地接触到古今中外的优秀作品,汲取营养;如何在全球化背景下保持民族文化的独特性,成为他们必须思考的问题。

1. 传统与现代的融合

许多当代书法家在“见贤思齐”的过程中,努力实现传统与现代的融合,他们不仅研习古代大师的作品,还吸收西方艺术、现代设计的元素,使书法作品既有传统韵味又不失时代感,这种融合不仅丰富了书法的表现形式,也拓宽了其审美视野。

2. 数字化时代的挑战与机遇

数字化时代为书法艺术的传播与学习提供了前所未有的便利,但同时也带来了挑战,如何在海量信息中筛选出真正有价值的学习资源?如何利用数字技术提升创作效率而不失艺术本质?这些都是当代书法家需要面对的问题。“见贤思齐”在这一过程中显得尤为重要,它要求书法家们保持清醒的头脑和敏锐的洞察力,在传统与现代之间找到平衡点。

“见贤思齐”不仅是书法家个人修养的提升之道,也是中国文化传承与创新的重要途径,在未来的发展中,我们期待更多的书法家能够以古人为镜鉴,不断精进技艺、拓宽视野;同时以开放的心态拥抱世界文化交流的机遇与挑战;在继承中创新、在创新中发展;让中国书法这一古老的艺术形式在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

“见贤思齐”不仅是一种学习态度和方法论上的指导思想;它更是一种精神境界和人生哲学的体现;在书法的世界里;它激励着每一位热爱并投身于这项艺术的人们;不断追求卓越、超越自我;为传承与发展中华优秀传统文化贡献自己的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...